В тёплое время года в поле, в лесу мы обязательно заметим вокруг себя десяток-другой насекомых. Сколько их видов живёт, например, всего лишь на ваших дачных участках, наука в настоящее время в точности выяснить не в состоянии. Но нам в точности и не надо. Давайте посмотрим, кто из самых обычных насекомых нас окружает. Энтомологи-коллекционеры называют их банальными, то есть лишёнными своеобразия, выразительности. На самом деле они очень интересны, а некоторые даже красивы...

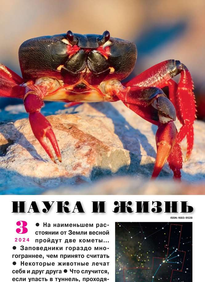

Весной в умеренных широтах одними из первых появляются насекомые, которые зимуют взрослыми. Выбираются из своих укрытий и разнообразные клопы. При слове «клоп» многие вспоминают отвратительного кусачего постельного клопа. Но речь не о нём, а о представителе семейства красноклопы (Pyrrhocoridae). Это обитающий в природе клоп-солдатик, или красноклоп бескрылый (Pyrrhocoris apterus). У него яркий красно-чёрный мундир, поэтому и «солдатик». Такая окраска предупреждает о том, что клопы для большинства позвоночных несъедобны и имеют неприятный запах. Но их всё же поедают славки и пеночки, а также жабы и многие хищники-беспозвоночные. А пауки солдатиков из своих сетей выбрасывают (при том, что обычно пауки очень неприхотливы, от божьих коровок и дурно пахнущих златоглазок не отказываются). Весной и осенью солдатики часто образуют скопления у основания стволов деревьев. Летом разбредаются кто куда, часто образуют пары, которые могут оставаться в сцепленном состоянии несколько дней. Таким образом самец защищает свою избранницу от конкурентов, тоже пытающихся оставить потомство. Клопы второго поколения часто встречаются и осенью.

Латинское название солдатиков можно перевести как огненный клоп бескрылый. Почему у них исчезли крылья — загадка. Изредка встречается форма с нормальными крыльями, однако и крылатые клопы тоже не летают. Солдатик даёт одно-два поколения в год, живёт долго, до года, поэтому и численность его велика. Клопы всеядны, очень любят семена растений, иногда добывают цветочный нектар, но среди них отмечается каннибализм. Клопиный хоботок имеет два канала: по одному в пищевой субстрат поступают пищеварительные соки, по другому — втягивается корм (см. статью «Зачем насекомым хоботки?», «Наука и жизнь» № 6, 2022 г.).

Солдатики интересны во многих отношениях. Они прекрасно живут в культуре, где их кормят семенами липы. Именно при разведении солдатиков случайно открыли ювенильный гормон (точнее, его аналог), препятствующий превращению личинки во взрослое насекомое. Его обнаружили в бумаге, сделанной из пихты. Когда такой бумагой выстилали садок, клопы нормально не развивались. Для человека клоп-солдатик безопасен: не кусается, сельскохозяйственные растения не повреждает.

Среди клопов довольно часто можно встретить не только красно-чёрных, но и жёлто-чёрных или бело-чёрных. Они далеко не всегда близкие родственники, многие относятся к разным семействам, но похожи за счёт того, что у всех выработалась предупреждающая окраска. Солдатика внешне напоминает булавник беленовый, или беленовый клоп (Corizus hyoscyami), тоже обладающий чёрным орнаментом с округлыми пятнами на красном фоне. Булавников выделяют в отдельное семейство (Rhopalidae). Но и форма тела, и оттенок красного, и детали орнамента у его представителей отличаются существенно. Беленовые клопы встречаются намного реже, чем солдатики. Взрослые питаются на разных растениях (полифаги), а вот личинки действительно предпочитают белену, а также табак. Кроме того, булавники обладают нормальными крыльями, которые, как и у всех клопов, скрыты под надкрыльями, состоящими из двух частей: твёрдой, как у жуков, и перепончатой.

Ещё один заслуживающий внимания красно-чёрный клоп — щитник линейчатый, или графозома полосатая (Graphosoma lineatum). Он относится к семейству щитники (Pentatomidae). По прихоти природы линейчатый щитник покрыт продольными чёрными полосами по красному фону. Этим вид отличается от всех других. Весной и в начале лета графозомы часто неподвижно сидят на кустарнике. Питаются эпизодически. Клоп может оставаться на непищевом растении всю ночь. Утром он покрывается росой, затем высыхает и греется на солнышке. В середине лета графозомы собираются в группы на зонтичных растениях, часто на сныти. Это их излюбленная пища. Предпочитают высасывать семена. При содержании в лаборатории клопов можно кормить размоченными сухими семенами борщевика. Теоретически они могут вредить огородным зонтичным (укропу, моркови), но реальный вред ничтожен.

Линейчатый щитник — выходец из жарких областей Африки. В Европе его впервые обнаружили на юге Италии, поэтому ещё называют итальянским клопом. За последние сто лет этот вид распространился повсеместно. Расселение происходит естественным путём. В 1980-е годы мы отправлялись за клопами, служившими объектом экспериментов, в Краснодарский край. Теперь же это фоновый вид в Подмосковье.

В середине лета клопы откладывают яйца, к июлю появляются личинки, или нимфы, напоминающие взрослых насекомых, но без крыльев (как и у всех насекомых с так называемым неполным превращением — без стадии куколки). Если у солдатика личинки с самого начала ярко-красные, то у графозомы — коричневатые. Графозома приобретает красный цвет только после последней линьки, когда превращается в имаго (взрослое насекомое). Интересно, что осенью, готовясь к зимовке, графозома как бы немного выцветает. Киноварные оттенки сменяются желтовато-красными.

Если мы уж рассказали о клопе-солдатике, то надо упомянуть и жука-пожарника (иногда пишут в два слова — жук пожарник). Он тоже одет в яркий красно-чёрный «пожарный» мундир. Однако, в отличие от клопа, это не конкретный вид насекомых, а целая группа похожих жуков из семейства мягкотелки (Cantharidae). В умеренных широтах России можно заметить не менее десятка видов пожарников. Их различают по деталям рисунка, однако мало кто обращает на них внимание. Как и у клопов, яркая окраска жука предупреждает, что он несъедобен. Покровы у мягкотелок действительно мягкие, их могла бы съесть любая птица, если бы не кантаридин — сильный органический яд небелковой природы, который содержится в крови (гемолимфе). Мягкотелок часто можно заметить на цветах, где самцы и самки встречаются друг с другом. Питаются жуки как растениями, так и другими насекомыми, хотя увидеть момент охоты удаётся очень редко.

Краснопятнистая пенница (Cercopis vulnerata, Aphrophoridae) тоже окрашена предупреждающе и, по-видимому, ядовита для птиц, хотя для пожарника съедобна. Пенницы — родственники певчих цикад, без громкого пения которых невозможно представить себе южную летнюю ночь. Однако цикадки умеренных широт, которые прыгают и летают в траве, слышимых человеческому уху звуков не издают. Они слишком мелкие, чтобы привлечь внимание неспециалиста.

Личинки у жуков, как и у всех насекомых с полным превращением (у которых есть стадия куколки), совсем не похожи на взрослых. У мягкотелок они хищные, червеобразные, с бархатистыми покровами. Живут на почве или в верхних слоях почвы, развитие может продолжаться 2—3 года. В отличие от взрослых мягкотелок, их личинки попадаются на глаза крайне редко.

Одни из самых популярных жуков — божьи коровки (Coccinellidae). Это большое семейство. В мировой фауне насчитывается более пяти тысяч видов, в России — около ста. Говоря о божьей коровке, мы в первую очередь имеем в виду коровку семиточечную (Coccinella septempunctata), которую часто упоминают как самое любимое и красивое насекомое. У этой коровки на ярко-красных передних крыльях (надкрыльях) имеется семь чёрных контрастных пятнышек. Похожа на неё внешне и по образу жизни божья коровка двухточечная (Adalia bipunctata), более мелкая и с двумя пятнышками на надкрыльях. Эти коровки, как взрослые, так и личинки, в массе поедают вредоносных тлей, чем приносят несомненную пользу. Если коровку поймать и подержать в кулаке (чем часто занимаются дети), на коже останутся оранжевые трудно отмываемые пятна. Это ядовитая кровь, которую жук способен выделять из сочленений ног в моменты опасности. Как и у мягкотелок, в крови коровок содержится кантаридин. Этот яд в высокой дозе вызывает образование на коже волдырей, но от божьей коровки вреда не будет.

Семиточечную, двухточечную и некоторых других коровок мы порой встречаем не только в природе, но и в собственном жилище. Готовясь к зимовке, жуки образуют скопления и ищут различные убежища. Некоторые забираются в наши дома. Осень и начало зимы они благополучно проводят в оцепенении, но затем просыпаются, ползают по квартире и без пищи погибают. Коровку можно поймать, посадить в баночку с мокрой ваткой и поместить в холодильник, а весной выпустить на улицу. Иногда такое удаётся, иногда нет (жук в холодильнике может погибнуть).

Далеко не все коровки — хищники, есть и питающиеся микроскопическими грибами, и растительноядные. В последние годы под Москвой и по всей России всё чаще встречается гармония изменчивая (Harmonia axyridis). Окраска данной коровки действительно очень изменчива (описано около 100 форм). Бывают красные с чёрными пятнами, чёрные с красными пятнами (такое изредка наблюдается и у двухточечных коровок). Некоторые формы гармонии похожи на семиточечную коровку. Гармонию специально завезли из Азии в Европу и Северную Америку для борьбы с сосущими вредителями — червецами и щитовками. Азиатская коровка очень активна и подвижна, быстро размножается, исправно поедает взрослых вредителей, их яйца и личинок. Но при этом может питаться и растениями. В массе собирается на виноградниках, для них она — опасный вредитель. Дело даже не в том, что жуки сжирают много винограда. Если коровка попадает в вино (чему, естественно, и сама не рада), то безнадёжно портит его своим запахом. Не забывайте также, что коровки ядовиты. Кроме того, азиатские коровки успешно конкурируют с нашими обычными видами за пищу, а также поедают их на разных стадиях развития — каннибализм на уровне семейства. Не вытеснит ли чужой вид наши обычные виды коровок? К чему может привести нарушение равновесия? Это тревожные вопросы. Поэтому мы совсем не рады, что гармония изменчивая встречается у нас всё чаще и чаще.

Есть среди обычных насекомых и такие, которых мы почти никогда не видим, но узнаём по издаваемым ими звукам. На юге слышны звуки певчих цикад и сверчков, а в умеренных широтах — кузнечиков и саранчуков, или кобылок, которые относятся к отряду прямокрылые (Orthoptera). И кузнечики, и кобылки прыгают с помощью мощных задних ног, а на небольшие расстояния перемещаются, задействуя четыре ходильные ноги и неуклюже переставляя задние прыгательные. Некоторые прямокрылые отлично летают (например, перелётная саранча), но у других крылья укорочены, и летать они не могут. Иногда всех прыгающих прямокрылых называют кузнечиками, хотя и по внешнему виду, и по звукам среди них чётко различаются две группы.

Самый распространённый вид так и называется — кузнечик певчий, Tettigonia cantans. Как и все кузнечики, он отличается длинными усами (подотряд длинноусые прямокрылые, Ensifera). Самки обладают копьевидным яйцекладом, который глубоко погружают в мягкую почву при откладке яиц. Размеры тела певчего кузнечика могут достигать 3 см плюс яйцеклад длиной около 2 см. Эти кузнечики всеядны, потребляют отнюдь не «одну лишь травку», охотно закусывают и другими насекомыми. Звуки издают только самцы с помощью крыльев. Певец поднимает крылья домиком и с большой частотой вибрирует ими. Благодаря трению комплементарных частей специального звукового аппарата друг о друга получается громкая трель.

Описывать звуки — неблагодарное занятие, послушайте лучше сами. Певчих кузнечиков обычно каждый год бывает много, стрекочут они по ночам, могут даже мешать спать. Самец старается забраться на какое-нибудь возвышение, чтобы его лучше было слышно, потому что на звуки песни приходят самки, ради которых самец и старается. Так что песня кузнечика — это любовная серенада. Кузнечиков можно слышать чуть ли не до зимы. Они прекрасно переносят кратковременные заморозки. Интересно, что кузнечик хвостатый и кузнечик зелёный, относящиеся к роду Tettigonia, встречаются у нас намного реже, чем кузнечик певчий.

Кобылки (Сaelifera), представители подотряда короткоусые прямокрылые, поют иначе, чем кузнечики. Они производят звук тоже с помощью трения, но водят зазубренным бедром задней ноги по наружной поверхности крыльев, что можно сравнить с движением смычка по струнам скрипки. Дело происходит днём, и если постоять неподвижно и присмотреться, то кобылку вполне можно увидеть в траве или на каком-нибудь камне. Певец периодически начинает двигать ножками с большой частотой. Откровенно говоря, это похоже, скорее, не на игру на скрипке, а на то, будто кобылка с остервенением чешется. В итоге получается песня, напоминающая всплески громкого шелеста. На эти звуки к самцам приходят самки. Длинного яйцеклада у короткоусых нет.

Из тех, кто «поёт», чаще всего встречаются представители рода коньки (Chortippus), к которому принадлежит около 230 видов. Но различить их очень трудно, тем более что окраска достаточно изменчива. Некоторые виды вообще отличаются друг от друга только песней. Это имеет большой биологический смысл. В шелесте травы среди множества чужих сигналов самка должна найти избранника своего вида. Акустической коммуникацией насекомых и других животных занимается специальная наука — биоакустика.

Итак, мы поближе познакомились с некоторыми самыми обычными обитателями наших полей и лесов, дачных участков и городских скверов. К сожалению, многие «остались за кадром», поскольку число объектов просто огромно.